情緒教育

你有沒有過這樣的時刻——

孩子在你眼前崩潰大哭,你忍不住嘆了口氣:「怎麼又來了?」

或者你自己,在某個夜晚感到委屈和難受,卻又對自己說:「我不該這麼玻璃心。」

我們常常以為「好的情緒」才是被接納的,像是快樂、興奮、平靜;

而那些「不好看的」情緒——生氣、難過、害怕——則是要趕快處理掉、不要被看到的。

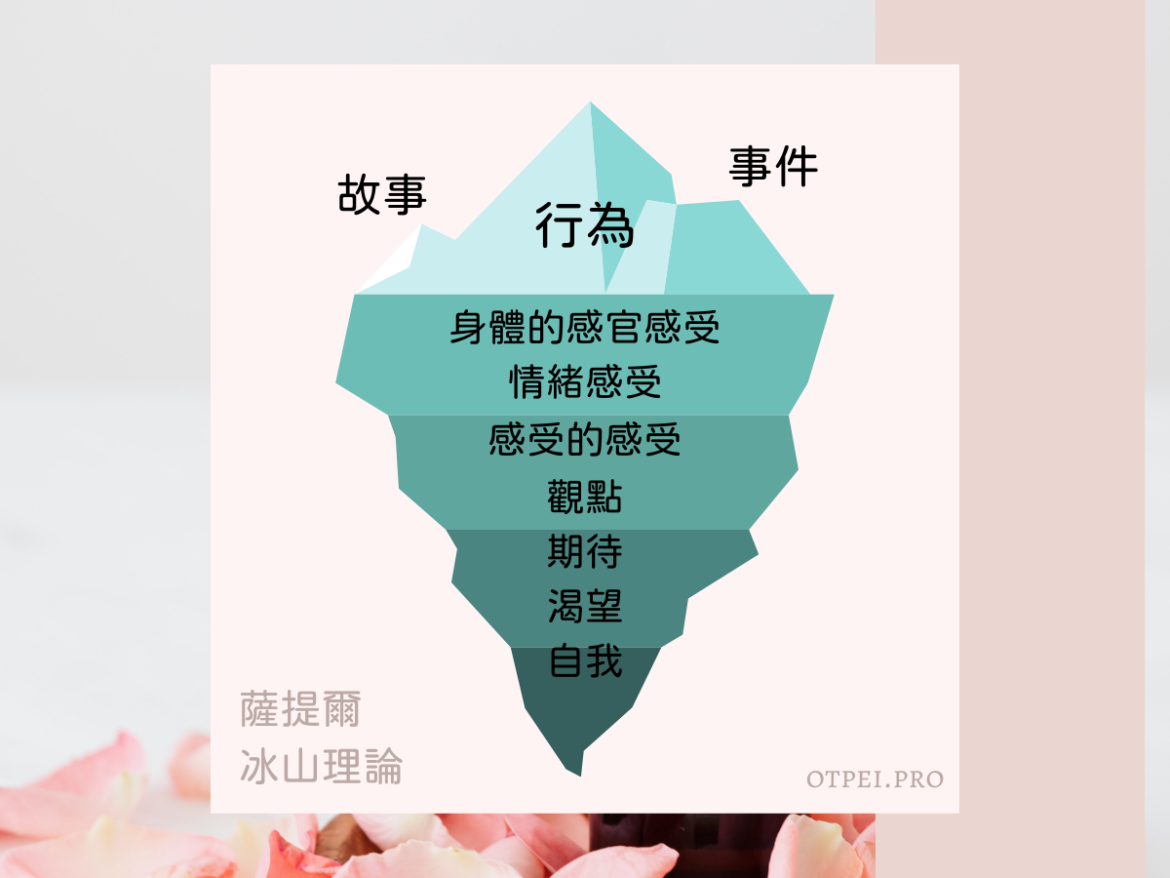

但其實,每一種情緒,都是在傳遞一個重要的訊息,背後也都藏著一顆想要被理解的心。

在我們的人生中,可能都曾經有過被強烈情緒「淹沒」的經驗,例如在去年四月大地震過後,那整天我害怕焦慮到無法做事情;遇到要與身邊的人生老病死的分離,強烈的悲傷讓我們久久不能專心;害怕再面對羞愧的感覺,而想要逃避現實;面對迎面而來快撞上的汽車,腦袋卻一片空白。

被情緒淹沒,是一件很痛苦的事情,還好只要我們好好認識這樣的大腦機制,並了解面對的方法,就能增加情緒調適力!同時,孩子的身心容納之窗其實更小,也更沒有能力把自己拉回來,所以大人如何協助孩子至關重要。

這是幾週前,一位找我諮詢的媽媽問我的問題,她非常焦慮地問我:

「我今天不小心對孩子兇了怎麼辦?」

「這是我第一次對她兇!我好擔心會不會有什麼心理陰影,她才一歲多…」

「我明明很努力要奉行不打罵教育的…可是今天我不小心失控了」

.

不知道上述的心境,你是否也曾經經歷過呢?

當孩子開始越來越常需要和同儕或手足相處,或者和家人們起衝突時,你曾經請孩子道歉,卻發現孩子不願開口嗎?

你是不是也有點苦惱,要如何讓孩子願意真誠的道歉呢?

也許我們應該先理解,道歉是需要練習的,也需要以身作則!先孩子在想什麼,會更能讓他更自動自發的道歉。

今天治療課程上到超過一半快要結束時,一個遲到的五歲孩子小昱進教室了。

還來不及跟小昱說半句話,他一坐到椅子上就開始看著玩到一半的同學生氣大叫「不公平!太難了!不公平!!!」生氣到臉都紅了,是真的有情緒啊!

於是我開始關心他:「小昱你怎麼了?」

小昱一樣漲紅著臉,繼續說:「不公平,不公平!」